11月11日(火)、滋慶学園およびその姉妹校で美容分野を学ぶ学生たちが、グランプリを目指して競う『ベルエポックコンテスト 2025』が、ベルエポック美容専門学校 第2校舎学生ホール(東京都渋谷区)にて開催されました。ベルエポックコンテストは、在学中に身につけた現場力を確認し、さらに高めていくために行われるコンテスト。2006年度より、その成果を業界の皆さまに確認いただく場として開催しています。

出場校は、ベルエポック美容専門学校、東京ベルエポック美容専門学校、札幌ベルエポック美容専門学校、京都医健専門学校、福岡ベルエポック美容専門学校の5校。各校での厳しい予選を勝ち抜いて、韓国からの留学生と福岡校の高等課程で学ぶ2名の生徒を含む30名が出場しました。第18回目の開催となる今年度は『SYNSENSE=融合、新しい感性』をテーマに、トータルビューティ部門、ブライダルヘアメイク部門、ヘアスタイリスト部門、ヘアメイク部門の4部門でグランプリを目指して競いました。

審査員は活躍中のプロフェッショナル

会場とオンラインで2500人が美の決戦を観戦

競技に先立ち、午前10時から行われた開会式では、学校法人東京滋慶学園の中村道雄理事長が挨拶を行いました。「今日出場する皆さんは、予選を通過した素晴らしい選手の皆さんだと思います。このベルコンに学業の集大成として臨んでいると思います。どうか、実力を発揮して、素晴らしい実技、プレゼンテーションを見せていただけることを期待しています」とエールを送り、ベルエポックコンテストの競技がスタートしました。

審査員には、美容業界の最前線で活躍するプロフェッショナル11名が名を連ねました。会場には業界関係者、卒業生や保護者が訪れ、美容系6校の学校長や担任も間近で戦いを見守りました。また、競技の模様はリアルタイムで配信され、全国の美容系学生を含めて約2500名がオンラインで競技を観戦しました。

■滋慶学園グループ 美容分野6校

【滋慶学園】

- 東京ベルエポック美容専門学校

- 札幌ベルエポック美容専門学校

- 福岡ベルエポック美容専門学校

【東京滋慶学園】

- ベルエポック美容専門学校(原宿)

- 横浜ベルエポック美容専門学校(2025年度開校、今年度の出場はありません)

【滋慶コミュニケーションアート】

- 京都医健専門学校

作り上げた作品を選手全員がステージでプレゼンテーション

今年度のテーマ『SYNSENSE=融合、新しい感性』と、各部門のテーマと課題に沿って、選手たちが競技に挑みました。技術力やデザイン力に加え、すべての部門でステージ上での作品プレゼンテーションを行い、その訴求力も審査されました。果たして、美容分野2300名の頂点に立つのはどの選手でしょうか。

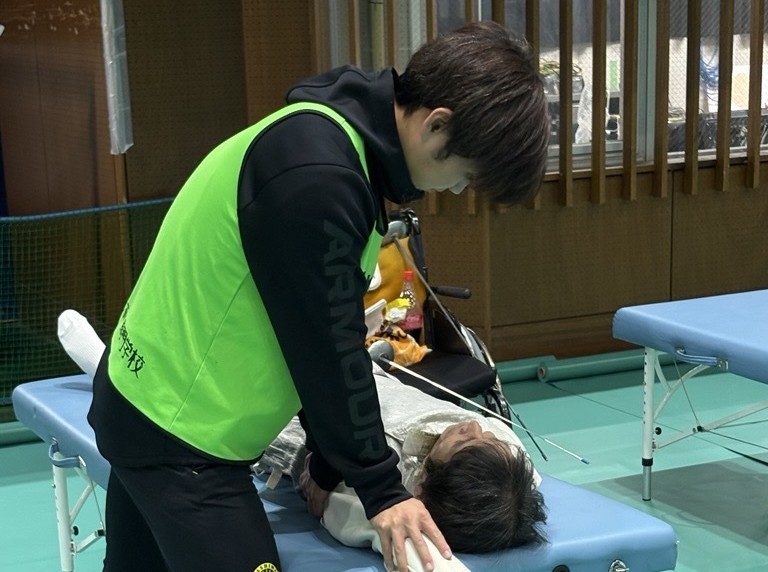

競技はトータルビューティ部門からスタートしました。黒のワンピースに身を包んだ5人の選手が、ベースメイクまでを終えたモデルと登壇。制限時間は25分という緊張感の中、ステージ上でメイクアップの実技審査が行われ、まさに現場力を発揮するコンテストです。

続くブライダルヘアメイク部門は、4人の選手とともに4人の美しい新婦が登壇しました。ヘアメイクはもちろん、ドレスや着物に加え、ヘアピースや装飾に至るまで、細部にこだわって作り上げた花嫁に込めた想いを、プレゼンテーションしました。

続くヘアスタイリスト部門は、ステージ上で競技が行われました。選手がモデルとともに登壇し、司会のスタートの合図とともに一斉に競技がスタート。どの選手も練習の成果を発揮して、落ち着いた様子で迷いなくカットを進めていきます。余裕を持って終わる選手もいれば、制限時間ギリギリまで手直しをする選手もいましたが、全員が35分の制限時間内に作品を完成させました。

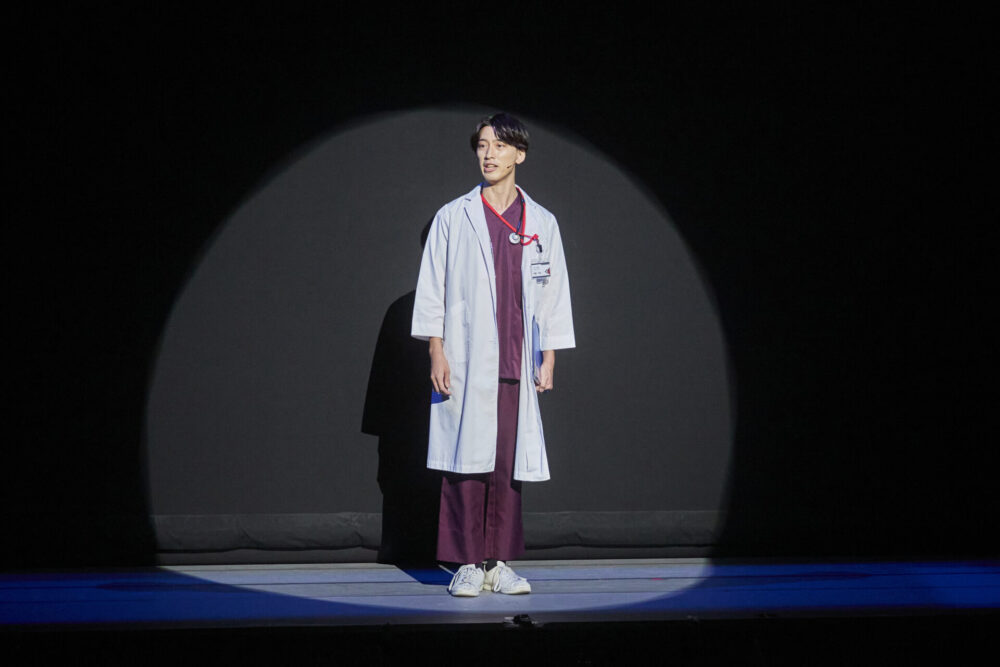

そして最後を飾ったのは、ヘアメイク部門です。11名のモデルがステージ登場すると、次々とランウェイを颯爽とウォーキング。まるでショーのような華やかさに会場の観客からも歓声が上がりました。テーマの通り『新しい感性』が溢れる作品が並び、選手一人ひとりが作品に込めた思いをプレゼンテーション。審査員は頷きながら、その言葉一つひとつに耳を傾けていました。

どの部門も、プレゼンテーションが終わるとすべての選手、モデルに大きな拍手が送られました。

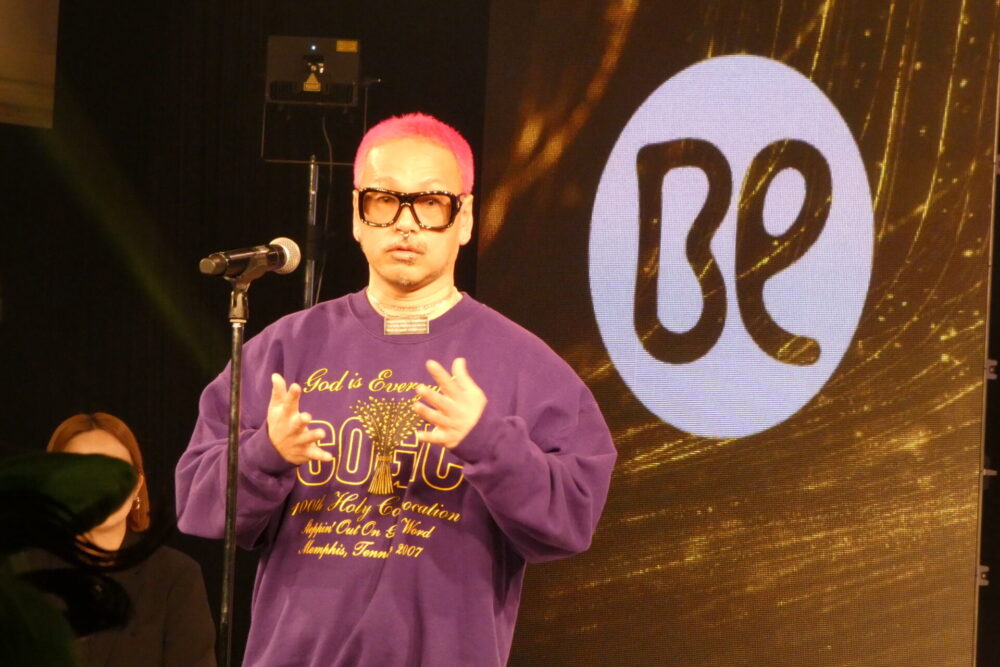

審査結果を待つ間、ステージではこの日の開会式、閉会式と競技中の音楽を担当したDJNECOさんによるDJプレイが行われ、会場を盛り上げました。また、フォト作品の展示会場では、毎年恒例になっている東京ベルエポック製菓調理専門学校の学生がコーヒーやパン、スイーツの提供を行い、来場者に大好評でした。

グランプリはベルエポック美容専門学校(原宿)が2冠 涙と笑顔の表彰式

審査の後、表彰式が行われました。出場選手とモデルの全員が会場の座席に並び、照明が暗転。競技の順番で受賞者が発表されました。ドラムロールの音が鳴り響き、緊張の中「グランプリは…」と司会者が名前を読み上げると、会場には大きな歓声が響きわたりました。驚いて呆然とする選手、モデルと喜びを分かち合う選手、思わず顔を手で覆う選手など、反応はさまざまでしたが、ステージに登壇して審査員から表彰状を授与されると、どの選手の目にも涙が光っていました。

グランプリは、トータルビューティ部門は福岡ベルエポック美容専門学校の鍬田さん、ブライダルヘアメイク部門は京都医健専門学校の西村さん、ヘアスタイリスト部門はベルエポック美容専門学校の川﨑さん、ヘアメイク部門は同じくベルエポック美容専門学校の渡辺さんが受賞、ベルエポック美容専門学校(原宿)が2冠となりました。また、SYNSENSEをテーマにした制作したフォト作品からこの日審査いただいた13名の審査員が選んだ受賞作品が発表されました。

表彰状授与の後、各部門の審査員から講評があり、「感動しました」という感想とともに、特に「センス」と「カラーリングの技術」を高く評価していただきました。

ヘアスタイリスト部門で準グランプリを受賞した京都医健専門学校 美容師科2年の古川さんは「とても嬉しいです」という喜びの言葉とともに「自分のやりたい美容の仕事をして毎日楽しく働きたいです」と卒業後の抱負を笑顔で語ってくれました。

授賞式に続き閉会式が行われ、学校法人東京滋慶学園の中村理事長が閉会の言葉を述べました。この日長時間審査にあたっていただいた審査員とあたたかい声援をいただいた来場者にお礼を述べたあと、「先ほど審査員の先生から、どなたがグランプリを獲ってもおかしくないくらい素晴らしかったというお話をいただき、その通りだと思いました。本当に感動しました」と選手のこれまでの準備と今日のパフォーマンスを労い、称えました。

競技の内容と結果、審査員講評

【トータルビューティ部門】

5校の代表5名が出場。部門テーマは指定されたプロダクトを使用したSYNSENSEの提案。別室で事前カウンセリングからベースメイク行い、ステージ上で実技、プレゼンテーションを行いました。

グランプリ 鍬田さん(福岡)

「お客様のフレッシュで若々しい印象というテーマをもとに、お客様の顔のバランスを意識したメイク」と蒲田さん。フレッシュで若々しいということをカウンセリングで深掘りし、可愛らしい印象を持たせたいという要望に合わせて、涙袋を作ることやチークを楕円形に入れることで中顔面を短縮、「要望通りのかわいい印象にも繋がりました」とプレゼンテーション。

準グランプリ 片岡さん(京都)

片岡さんは「モデルさんの大人っぽいメイクという要望とテーマのSYNSENCEをあわせ、普段使いするには難しさを感じやすいグレーカラーとテーマであるイエローカラーを使用したクールメイク」を完成させました。

講評:ELCジャパン合同会社 M.A.C グローバルシニアアーティスト 池田 ハリス 留美子氏

「それぞれの方が素晴らしかったですし、本当に迷いました。その中でも、(グランプリ作品は)洗練と遊びのバランスが素晴らしく、モデルさんにピタッとフィットしており、バランスがよいところに感動しました。皆様が一つひとつの作品に謙虚に向きあっている姿を見て、私も学ぶことがありました。これからもセンスのいい技術と、パッションを忘れないで頑張っていってほしいと思います」

【ブライダルヘアメイク部門】

4名が出場したブライダルヘアメイク部門の課題は「披露宴の花嫁を想定したブライダルヘアメイク」です。ヘアとメイクの技術力に加え、ヘア、メイク、ヘアピース、装飾のトータルバランスといったデザイン力も競い、SYNSENSEをテーマにそれぞれの選手の思いを込めた花嫁像を作り上げました。

グランプリ 西村さん(京都医健)

「時を超えて受け継がれた美しさに未来の輝きを重ね、私が思う新たな日本の花嫁像を表現しました」と、西村さんは和装の花嫁さんを作り上げました。伝統的な白無垢と新日本髪で古来の美しさを、すき毛を使わず地毛で結った新日本髪にリメイクした髪飾り、メイクはスタイリッシュでモダンな色選びとツヤ感で過去と未来の融合を表現しました。

準グランプリ 菊池さん(東京)

「子供の頃の夢と大人のエレガントさを融合」させたブライダルヘアメイクを提案。「私がこの作品を通して一番伝えたいことは、夢を持ち続ける美しさです。小さい頃に憧れていたプリンセスは、今強く優しく美しく微笑んでいる。そんな永遠に色褪せない夢を形にしました」とプレゼンテーションしました。

講評:ヘアメイクアップアーティスト 田島沙耶果氏

「(学生の皆さんの)デザイン力と質感のコントロールが上手だと感じました。肌作りやハイライトの入れ方、そのモデルさんごとのチークやリップなどの色味がすごく上手に表現できていたと思います。ヘアメイクに関しては、何より大切なベースの作り込みが、表彰された方はすごく上手にできていました。これから長い美容人生を歩む中で、今日の経験、今日の挑戦を糧にしていただき、今後も美容業界を楽しんで進んでいっていただければと思います」

【ヘアスタイリスト部門】

ヘアスタイリスト部門は、福岡校の高等課程で学ぶ生徒1名を含む選手が出場、今年のテーマであるSYNSENSEに沿ってモデルを魅力的に変化させるカット、ヘアデザインでグランプリを競いました。

グランプリ 川﨑さん(原宿)

川﨑さんが融合させたのは「感謝と情熱」のふたつの想い。宮崎から上京し、不安や何もできないという苦しさで倒れてしまいそうになった時に「私のままでいい」という先生や家族の言葉から光をもらったそうです。「でも、もらうだけでなく、誰かの心を照らさなくちゃと思った」というその決意を、ピンク=感謝、パキッとしたピンク=情熱、この二つを融合して作った自分の色で表現しました。プレゼンテーションの最後には「この信念を持って日本一の美容師になります」と力強く宣言しました。

準グランプリ 古川さん(京都)

古川さんが作り上げたのは、20代の若者が、ロンドンやパリのストリートで周りの視線を集めるというスタイル。「バックをつぶした寝癖のようなスタイリングがポイントで、それに合わせた不揃いな毛先の質感を加えることで、自由でありのままの姿を表現しました」と古川さん。この作品に込めたメッセージは「ありのままの姿で自由に生きる。それこそが自分を一番輝かせてくれるということ」と語りました。

講評:SHIMAアートディレクター 奈良裕也氏

「僕はいつも美容スタッフ対象の様々なコンテストの審査員をしています。ベルエポックコンテストの審査員を初めてやらせてもらいましたが、学生のコンテストを見て、すごくレベルが高くてびっくりしました。特にカラーリングは現役美容師と変わらないくらいのテクニックで驚きました。その中で賞を獲られた方は、トータルでクオリティが高い作品が選ばれたと思います。今日受けた気持ち、初心を忘れずに、これから美容師として頑張ってください」

【ヘアメイク部門】

各校の代表2名と福岡の高等課程の生徒1名の11名が競ったヘアメイク部門。SYNSENSEのテーマに沿った作品は、ヘアメイクデザインも髪色も規定がないため、想像力、デザイン力とトータルのバランスが試される部門です。今年度も発想力豊かな作品が見られました。

グランプリ 渡辺さん(原宿)

「伝統芸能とポップ」の融合を表現した渡辺さんの作品。ヘアは歌舞伎と能を表現、ポップなグリーンを使用し、後頭部には般若の面という独創的なスタイルを「360度どこから見ても面白い作品になっています」と説明しました。白ベースに黒を使ったメイクや、角をイメージしたメイクパーツなど、「固定概念にとらわれず、新たな発見、そして挑戦を伝えたいと思いながら作り上げました」という言葉通り、その創造力あふれる作品は観客の注目を集めていました。

準グランプリ 菅野さん(札幌)

作品テーマは「INDIVIDUALITY(自分らしさ、個性)とMOVE(時代の変化や流れ」。「変化の早い時代の中で流されすぎず、自分らしさを大切にするという意味を込めてこの作品を作りました」と菅野さん。どんな時代でも自分を表現することを恐れないで欲しいというメッセージが作品に込められています。

講評:ヘアメイクアップアーティスト Taca Ozawa氏

「選手のみなさんの作品がそれぞれ面白くて、グランプリを決めなくてはいけないのが心苦しかったです。一番伝えたいことは、今日のこのコンテストとコンテストに出場しようと思った皆さん自身との融合だと思います。だから、ものすごく成長しているはずです。惜しくも賞を獲れなかった方たち、僕も経験があるのでわかります。しかし、後々そのつらい経験が素晴らしいアーティストになるきっかけに絶対になると思うで、このまま頑張ってほしいと思います。受賞したお二人はワオっとびっくりするくらいのヘアメイクで、楽しませていただきました」

【フォト部門】

各校から選ばれたSYNSENSEをテーマにした制作したフォト作品36点から、この日来場した11名の審査員が選んだ11作品が賞を受賞しました。

- 池田 ハリス 留美子賞 辻本さん(原宿)

- 東 みなみ賞 西川さん(京都)

- miyu賞 西川さん(京都)

- 木村 淳一郎賞 金井さん(原宿)

- 田島 沙耶果賞 嘉手川さん(原宿)

- 山田 昌美賞 オさん(原宿)

- アサダ マユコ賞 オさん(原宿)

- 宮地 のりよし賞 宮下さん(東京)

- 藤岡 幹也賞 坂本さん(札幌)

- Taca Ozawa賞 藤井さん(原宿)

- 奈良 裕也賞 小野さん(東京)

全部門のグランプリ、準グランプリ作品と、フォト部門の各賞とエントリー全36作品は、ベルエポックコンテストのウェブサイトでご覧いただけます。

ベルエポックコンテストのウェブサイト

https://beauty.belle.ac.jp/belleepoquecontest/