東京コミュニケーションアート専門学校(TCA)の留学生19名が、地域で行われたお祭りに多言語対応のボランティアスタッフとして参加しました。10月8日、5年ぶりに開催された江戸川区最大の催し「第46回江戸川区民まつり」(於 都立篠崎公園周辺)と、10月15日に4年ぶりの開催となった「第48回葛西まつり」(於 葛西区民館周辺)の2つのイベントで、多言語対応ボランティアとして放送や総合受付、インタビューを担当。計64万人が訪れたイベントに華を添えました。

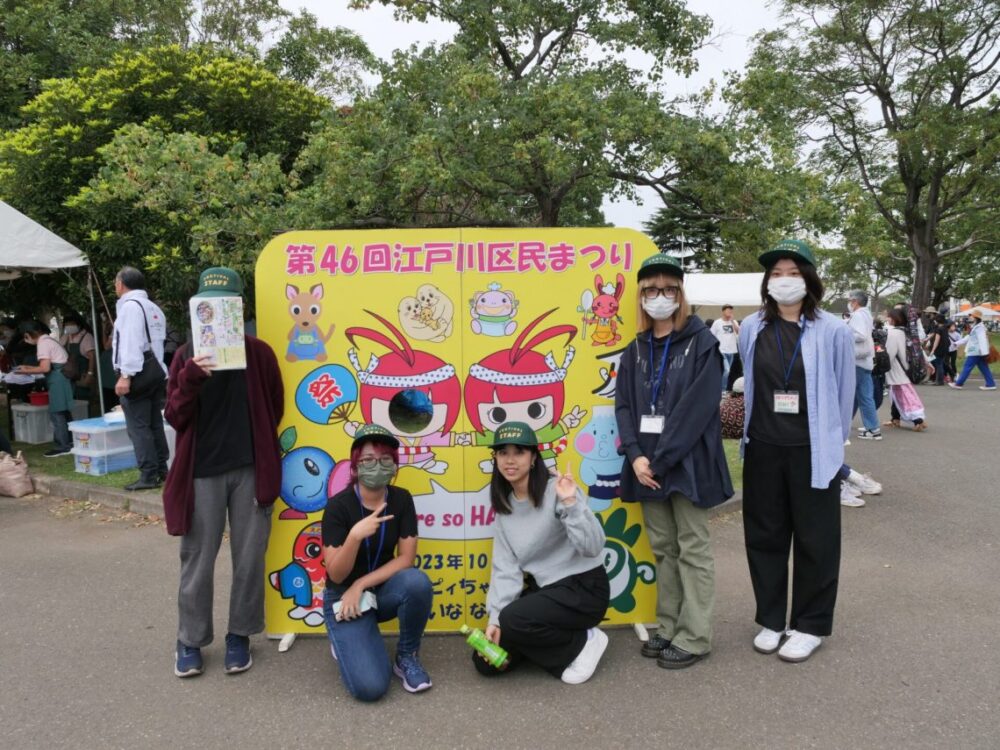

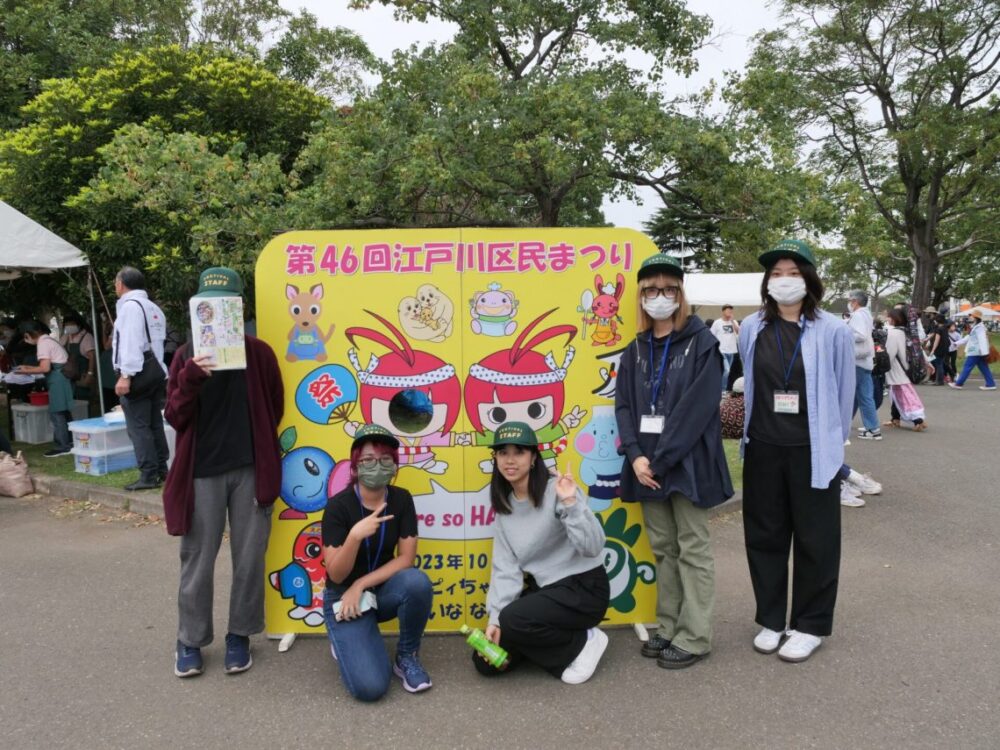

江戸川区民まつりで笑顔で接客を行う留学生

江戸川区民まつりで笑顔で接客を行う留学生

このボランティアは、江戸川区より依頼をいただき、学内で募集。中国・台湾・韓国・香港・タイ・マレーシア・インドネシア・カナダ・フランスなど多国籍の留学生が、『ボランティアの経験をしてみたい!』と応募してくれました。コロナ禍の来日で、お祭りなど、日本の文化を経験していない学生も少なくなく、教職員も『是非、貴重な経験にしてほしい』との思いで、サポートに努めました。

江戸川区民まつりは、区内外から約55万人が来場する江戸川区最大のイベントです。2019年は台風接近の影響で中止を余儀なくされ、2020年以降は新型コロナウイルス感染拡大の影響で開催を見送り、オンラインで実施されました。今年は天候にも恵まれ、5年ぶりに会場での開催となりました。当日は、留学生6名が総合窓口を担当しました。

江戸川区民まつりに多言語ボランティアとして総合受付を担当

江戸川区民まつりに多言語ボランティアとして総合受付を担当

マレーシア出身のアイシャさんは、「イベントに来た外国人が、日本語を話せる人が多いことに本当に驚きました。お祭りを本当に楽しんでいたので、いつか、他のイベントで再び通訳のボランティアをしたいと思いました」と話してくれました。

また、中国出身の伍さんは、「今回は日本に来て初めてのボランティア活動でした!貴重な機会をいただいて、すごく嬉しかったです。総合窓口で景品を渡す時、みんなの笑顔を見て幸せな気持ちになりました。とても楽しい時間を過ごせました!」と満足そうに話していました。

一方、江戸川区区民祭りの翌週に行われた葛西まつりは、開催場所がTCAから近いこともあり、13名の応募がありました。朝から大雨の予報で、屋外のステージパフォーマンスやパレードは中止となりましたが、地域住民の方々がこの日の為に準備してきた熱い思いが結集し、温かい雰囲気でお祭りはスタートしました。葛西まつりでは、13名の留学生ボランティアがそれぞれ、多言語窓口受付、場内多言語放送、イベント参加者のインタビューを担当しました。

葛西まつりでボランティアとして参加した留学生たち

葛西まつりでボランティアとして参加した留学生たち

留学生からは様々な感想を聞くことができました。

香港出身の傅さんは、「日本で初めてのボランティア活動で、初めて参加した祭りでした。以前はこのような祭りをアニメを見るだけで楽しんでいましたが、今回は自分で参加し、地域の住民や留学生と一緒に頑張ることができて本当に素晴らしい経験でした」と楽しそうに語ってくれました。

小さなお子様にも丁寧に対応

小さなお子様にも丁寧に対応

中国出身の全さんは、「金魚すくいをしている子供や、お祭りの参加者へのインタビューの担当もしました。少し緊張しましたが、良い経験になりました!」と満足した様子で話してくれました。

インドネシア出身のジェイソンさんは、「ボランティア活動に参加させていただき、学校以外の活動もこんなに楽しいんだ!と、初めて実感しました。色々な人と出会って精神的にリフレッシュすることができ、社会人として大切なコミュニケーションの力を試すチャレンジにもなりました。今回の活動で得た貴重な経験は、自分のステップアップとして今後の就活に役立てることができるのではないでしょうか」と話してくれました。

インタビューを行う学生

インタビューを行う学生

今回の経験を通じて、留学生のためにも、校外活動への参加の機会を戦略的に創出していく重要性を感じました。今後もこのような地域貢献活動の機会を通じて、地域の方とのふれあいを大切にしながら、留学生たちの今後の成長に繋げていきたいと思います。

-1000x719.jpg)